|

【痛みのメカニズム】

1:緊張型頭痛

首の筋肉の緊張によって、末梢神経が圧迫され、その末梢神経の支配する組織が緊張します。

この状態では、頭がしめつけられるような鈍痛が発生しています。

典型的な表現は、「頭にわっかをはめて締め付けられているような重い痛み」です。

首すじがこると、首すじから後頭部にかけてしめつけられるように痛みます。

このように筋肉の緊張による血液の循環不全や神経反射を介した「こりの悪循環」が続きます。

この状態は良くなったり悪くなったりを繰り返しながらだらだら続きます。

場合によっては、ふわふわしためまいや吐き気を催すこともあります。

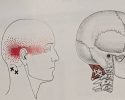

2:片頭痛

頭皮の動脈(外頚動脈の枝)が拡張してズキンズキンとする痛みが発生します。

頭皮の内側には、血管や交感神経が走っていますが、交感神経は通常血管を収縮させる働きをしています。

最近ではセロトニンという物質が、血管の収縮・拡張に関係していると考えられていますが、

交感神経が一時的に機能しなくなった場合、血管が拡張し、ズキンズキンと脈打つような頭痛が出ます。

以下、原因とされているメカニズムの説明です。

血管説

•何らかの原因による髄膜血管の急激な収縮に続く、過剰な血管拡張が片頭痛発作を引き起こすという説。

•収縮期には、脳虚血による神経症状が起こり、拡張期に、様々な物質が放出され、頭痛が起こる。

•脳血管の収縮反応をもたらす物質として、セロトニンが考えられていた。

•拍動性片頭痛の主な原因---浅側頭動脈を含む頭蓋血管の拡張

•片頭痛の古典的解釈であるが、現在でも有力な仮説の一つである。

(古典的解釈による片頭痛)

第1期 大脳皮質、網膜や頭皮などの血管収縮期

この時期にみられる閃輝性暗転などの神経症状は、脳虚血を反映する。

第2期 血管拡張期

この時期、頭蓋血管が一転して拡張し、拍動性頭痛を感じる。

第3期 血管浮腫期

頭蓋血管壁に浮腫が発生して、持続性頭痛を感じる。

第4期 筋収縮期

頭、頸部の筋肉が反射性に収縮して、痛みの発生源になり、より広い範囲に持続性鈍痛を感じる。

(セロトニン(神経伝達物質)の異常放出)

セロトニンの異常放出により、脳の血管はいったん収縮しますが、そのあと反動で急激に血管は拡張します。

このとき、拡張した血管は三叉神経を圧迫します。

すると、炎症物質が分泌されることになり、ズキズキ・ガンガンした頭痛が出ます。

こういった場合、お風呂に入ると余計に痛みが悪化します。

三叉神経血管説

•片頭痛は頭蓋血管の炎症性疾患で、頭痛も炎症の古典的症状の一つと見なされる。三叉神経(第1枝;眼神経)における神経性炎症によって頭痛が引き起こされるという説。

•現在最も受け入れられている片頭痛発生のメカニズムを説明する仮説。

•頭蓋血管の血管壁には、三叉神経節由来の無髄C 線維が分布している。

•血管壁が傷害される場合には、局所に産生されるセロトニン、ブラジキニン、ヒスタミン、プロスタグランジンなどの生理活性物質が、血管壁に分布する三叉神経の侵害受容器に作用すると、興奮閾値を下降させたり、脱分極させる。

•これらの脱分極によって発生するインパルスは三叉神経脊髄路核から視床、大脳皮質へと伝わると共に、自律神経中枢を介して、悪心・嘔吐などの症状を引き起こす。

•三叉神経を伝わる興奮は順行性だけではなく、軸索反射によって軸索分岐部から逆行性に伝わり、末梢終末から、ペプチド性伝達物質であるSPやCGRPが放出され、血管周囲に神経炎症を引き起こす。

•CGRPは局所血管の拡張、SPは血管の透過性亢進をもたらし、血漿成分の血管外への漏出や肥満細胞の脱顆粒を生じさせる。またマクロファージを活性化して、トロンボキサンの産生を促し、リンパ球を活性化する。

•肥満細胞はヒスタミンを遊離し、局所血管の炎症が拡がる。

•典型的片頭痛の場合、ストレスや外傷、脳損傷が引き金となって、大脳皮質の細胞外カリウムイオン濃度の上昇が徐々に広がり、脳軟膜動脈に分布する三叉神経求心性線維が興奮する。その結果、この線維の末梢終末部からSPが放出され、肥満細胞がSPに反応してヒスタミンを遊離する。

•Aδ/C侵害受容器には、5-HT1B/1D受容体も共存している。5-HT1D受容体アゴニストは、ペプチド性伝達物質の放出を抑える作用があり、トリプタン製剤が奏功するメカニズムの一つである可能性がある。

3:症候性三叉神経痛

三叉神経第1枝(眼神経)や三叉神経第2枝(上顎神経)から分岐した神経は、

眼窩の近くを走行していますが、この場所には小さな筋肉があります。

その筋肉が過緊張した場合、それらの神経が刺激され、目の奥に突き刺さすような痛みが出ます。

4:後頭神経痛

第二頚髄から大後頭神経が後頭部を走行しています。

後頭下筋群の過緊張でこの神経を絞扼することが原因で左右どちらかの後頭部にビリッと電気の走るような痛みが出ます。

頭髪に触れてビリビリした感じが出ることもあります。

5:病気による場合

・脳の病気による場合の特徴

バットで殴られたような頭痛、今まで経験した事のない頭痛、しびれ、ろれつが回らない、

痛みがどんどん大きくなる、視力が下がってくる⇒くも膜下出血、脳腫瘍・出血などの可能性があります。

すぐに病院に行く必要があります。

6:食品などによる場合

■ チラミン含有食品

・・・・長期熟成タイプのチーズ、チョコレート、赤ワインなど

■ 亜硝酸塩(防腐剤)

・・・国産のハム・ソーセージは少ないようですが、外国産のものには多く含まれる傾向。

赤ワインやナッツ類、ホウレンソウやゴボウにも含有。

■ 鉛中毒、ステロイド、COなど

7:その他

■ 妊娠、ピル、中耳炎、透析、緑内障の発作など

【改善方法】・・・当院の適応は、筋肉や骨格、末梢神経、内臓系の不調が原因となっている頭痛です

(当院の施術)

■頚椎の調整・・・その人に合った安全な方法を採用します。

■関連筋の施術・・・神経を筋肉が絞扼(圧迫)しています。適切に緩めていきます。

■末梢神経の施術・・・大後頭神経などの頭痛に関係している神経は、部分的に硬くなっています(神経の線維化)。

そういった瘢痕形成部を手技によって元の状態に戻します。

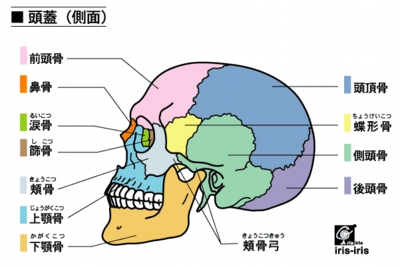

■クラニアル(頭蓋仙骨療法)・・・中枢神経に対する施術です。頭蓋骨縫合や硬膜、テント膜などへのアプローチを行います。

■内臓系の施術・・・内臓系の機能低下が頭痛の遠因になっていることがあります。

(自宅での対処法)

緊張型頭痛の場合

・肩こりや首こり予防のエクササイズ・ストレッチ

・首や肩をを温める

片頭痛の場合

・部屋を暗くして安静にする

・拡張しすぎた血管を収縮させるためのアイシングまたは少量のカフェイン摂取

・休みの日の寝過ぎに要注意です。

【参考】頭痛の原因疾患は多数あります。病院での治療になる一例です。

クラウンド・デンス症候群

・後頭部や頸部に痛み。首を動かしたときに痛みが悪化しやすい。

・高齢女性に多く、急に発症しやすい。

・ロキソニンなどが有効。

・頭部・上部頸椎のCTでは、歯突起周辺に石灰化がみられる。

脳脊髄液減少症

・2006年秋に、日本脳神経外科学会が「暫定脳脊髄液症ガイドライン」を策定し、公表した。

・「脳脊髄液から脳脊髄液が持続的ないし、断続的に漏出することによって脳脊髄液が減少し、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠など様々な症状を呈する疾患」

・主症状:頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠、易疲労感が主要な症状である。これらの症状は座位、起立位による3時間以内に悪化する特徴を有する。

・最も特徴的な症状:立ち上がったときの頭痛。頭痛は前頭部、後頭部に多いが、頭全体の鈍痛、拍動性のこともあり、仰臥位で消失する。

・髄液の漏出部位が脊椎部にあることが多いため、立位を取ることで水圧の差が生じて髄液漏出が増え、低髄液圧となって頭痛が生じる。

|